Desde el punto de vista estructural, las células pueden agruparse en:

- Eucarióticas o de organización eucariótica (del griego eu: "verdadero", y karyon: "núcleo"). Tienen el ADN incluido en un orgánulo llamado núcleo y separado del resto del citoplasma por una doble membrana. Las células de los animales y de las plantas son eucarióticas.

- Procarióticas o de organización procariótica (del griego pro: "antes"). El ADN no está separado del citoplasma por una membrana, sino disperso en él. Las bacterias son células procarióticas.

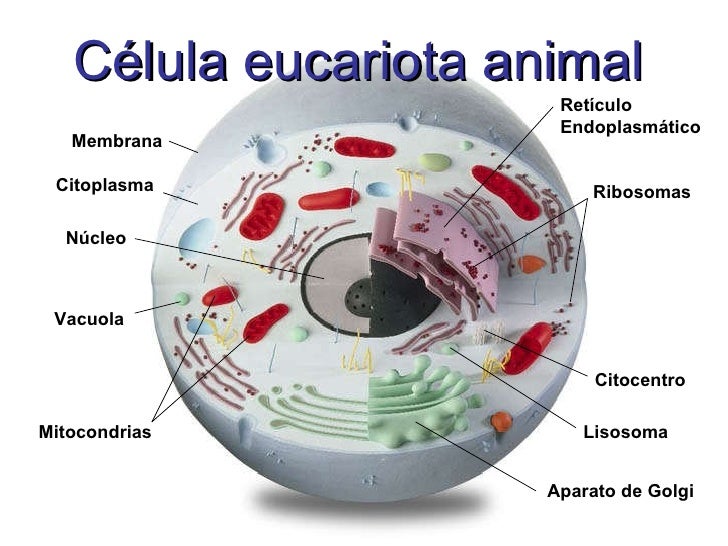

La célula eucariótica animal

Una célula animal típica sirve como modelo para estudiar la estructura subcelular.

La membrana plasmática es el límite externo de la célula. Controla el intercambio de sustancias entre el medio externo y el interior celular. Debido a su pequeño groso, unos 7 nm, solo es visible con el microscopio electrónico. Está formada por una bicapa continua de lípidos entre los que se intercalan proteínas. Las membranas de los orgánulos celulares tienen una estructura y composición similar a la de la membrana plasmática.

El citoplasma celular está dividido en compartimientos llamados orgánulos rodeados de membranas. Junto a ellos aparecen otras estructuras no membranosas. La disolución acuosa en la que ambos tipos de estructuras están inmersos es el citosol o hialoplasma.

ESTRUCTURAS NO MEMBRANOSAS

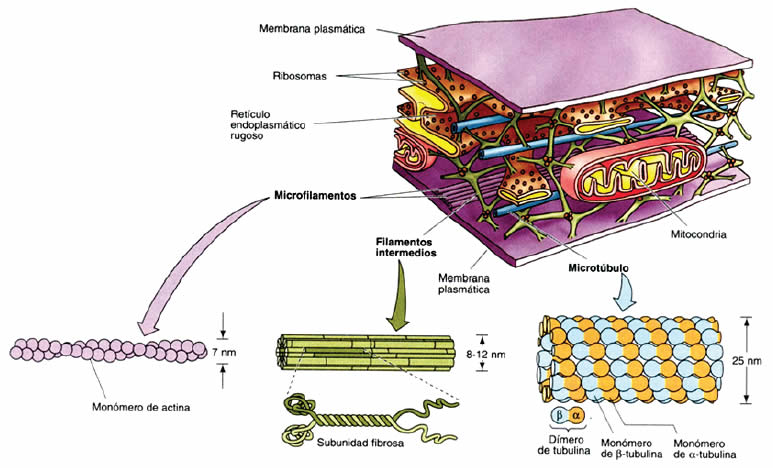

CITOESQUELETO

Conjunto de filamentos de proteínas que se distribuyen, en forma de red, en el citosol. Pueden ser de diferentes tipos.

El citoesqueleto da forma a la célula y es responsable de sus movimientos.

CENTROSOMA

Constituye una zona cercana al núcleo a partir de la que surgen los filamentos del citoesqueleto. En las células animales contiene en su interior una pareja de estructuras cilíndricas huecas, dispuestas una perpendicular a la otra, denominadas centriolos.

El centrosoma se encarga de organizar los filamentos del citoesqueleto.

ESTRUCTURAS MEMBRANOSAS

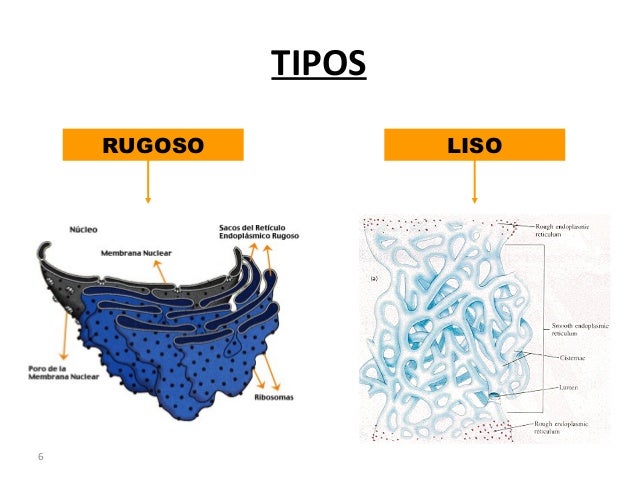

RETÍCULOS ENDOPLASMÁTICOS LISO Y RUGOSO

Conjunto de tubos y sacos aplanados, comunicados entre sí, que se extiende por todo el citoplasma celular.

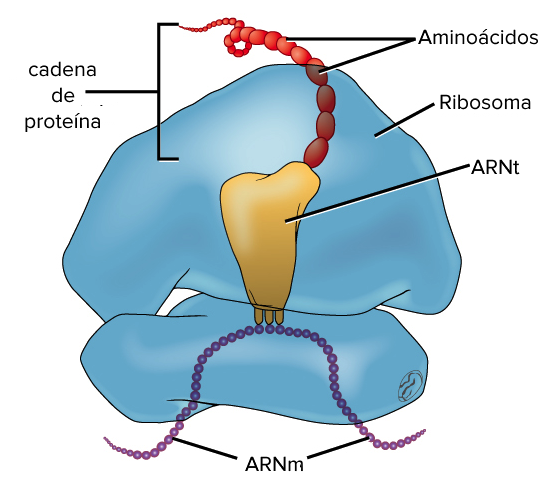

El retículo endoplasmático rugoso (RER) está exteriormente cubierto por ribosomas. Los ribosomas son estructuras no membranosas que intervienen en la fabricación (síntesis) de las proteínas. Para ello utilizan la información trasportada por el ARN, copia del ADN nuclear.

El retículo endoplasmático liso (REL) carece de ribosomas y tiene aspecto tubular. En él se sintetizan los lípidos de la membrana.

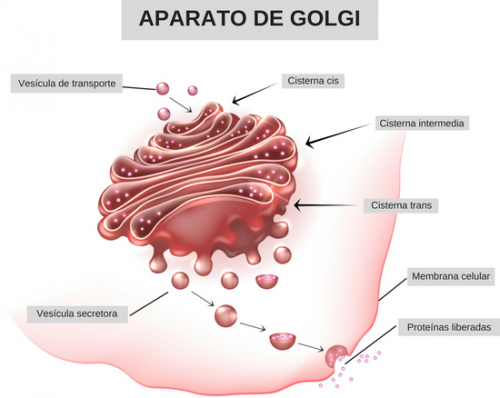

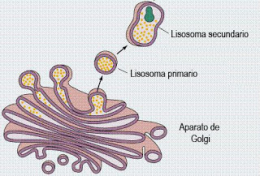

APARATO DE GOLGI

Conjunto de pilas de sacos membranosos que se encuentran rodeados de vesículas (pequeñas bolsas rodeadas por una membrana).

Su función es almacenar, en el interior de las vesículas, macromoléculas sintetizadas en el retículo endoplasmático para expulsarlas al exterior celular (secreción) o transportarlas a otros orgánulos.

LISOSOMAS

Son vesículas membranosas que contienen enzimas digestivas (hidrolasas) fabricadas en el retículo endoplasmático rugoso.

Los lisosomas son responsables de la digestión en el interior de la célula.

Se fusionan a vesículas cargadas de materia orgánica, incorporada del exterior o procedente del interior celular, y transforman las macromoléculas en moléculas sencillas.

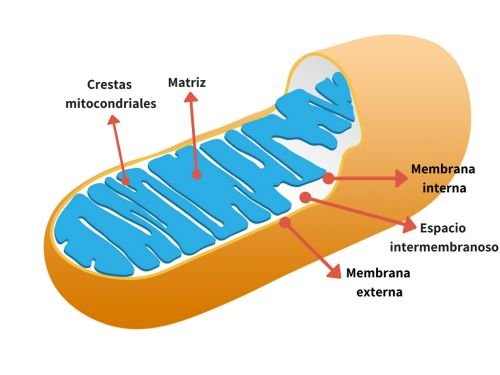

MITOCONDRIAS

Con frecuencia aparecen con forma de óvalo. Su número es muy variable (incluso más de 1.000 por célula), dependiendo del tipo de célula y de su actividad. Están rodeadas de una doble membrana que delimita un espacio interior llamado matriz. La membrana interna se prolonga hacia el interior de la matriz, formando crestas.

En las mitocondrias se produce la combustión de las moléculas orgánicas, en presencia de oxígeno, para obtener la energía que las células necesitan para su mantenimiento. Además, la matriz contiene ribosomas y pequeñas moléculas de ADN, por lo que puede fabricar algunas de sus proteínas.

NÚCLEO

Es el orgánulo más voluminoso de la célula. Está separado del citoplasma por una doble membrana que es continuación del retículo endoplasmático. La membrana nuclear está perforada, lo que permite el intercambio entre el interior del núcleo y el citoplasma.

En el interior del núcleo se encuentran inmersos:

- La cromatina. Formada por fibrillas enmarañadas. Cada fribrilla está formada por una molécula de ADN asociada a proteínas. Cuando la célula inicia su división, estas fibrillas se condensan y dan lugar a los cromosomas. El ADN del núcleo controla y regula las funciones vitales de la célula.

- Los nucleolos. Una o varias esferas de aspecto granular en las que se forman los ribosomas.